| 中仙道 鵜沼宿 |

|

|

|

|

|

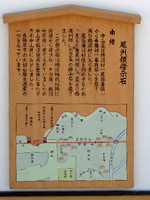

中仙道69次の51番目の宿場である太田宿から坂祝町を日本ラインの景観を眺めながら約5、6キロ行くと各務原市との境に岩屋観音があります、当時は木曽川沿いの道はここで途切れこの観音様から、険しい山道に入ります、現在はこの山道は通行止めになっております。 岩屋観音からの木曽川の眺めは素晴らしいです  |

|---|---|

|

岩谷観音を国道に降り各務原市との境に、各務原市の標識がありここにレストランがあります、(現在は営業していません)このレストランの駐車場から川の方に下りますと、国道21号線と高山線の下を随道が通っております,この隧道を通り抜けますとうとう峠への山道が続いています。 |

|

国道には「姫街道」の看板が立てられています 江戸時代末、公武合体のため、十四代将軍家茂に嫁ぐ皇女和宮が下向するなど、姫様が通り「姫街道」ともよばれました。  |

| 国道21号線とJR高山線の下を通っている、中山道の隋道です。 隋道をくぐりぬけると中山道の看板があります。 |

|

|

|

|

| 小川に丸太の橋が渡してあります、丸太橋を渡り杉並木の坂道を登っていくと、杉木立の街道が旧中仙道の名残で続きます石畳の登り道を過ぎると「うとう峠」へ出ます | ||

|

うとう峠には中仙道一里塚があります、うとう峠の言われは、この坂を鵜沼宿の東坂と呼ばれていたことに由来しているそうです、 現在は「日本ラインうぬまの森」として、整備され、緑豊かで野鳥や昆虫が数多く生息しており市民の憩いの森です。 |

|

|

一里塚を過ぎ鵜沼の森を出ると「会戸池」に出ます、この池には、冬になると鴨がたくさん飛んできて越冬します。 |

| この池の周りを通り、住宅団地「鵜沼台」を東町の赤坂への急斜面を降りていきます。 赤坂への坂道の途中の東見附には石仏群として団地内の小さな林の中に観音碑など数体が並んでいます,この急坂を降り切った所で街道は直角に回ります、急坂の途中には野仏があり、馬頭観音などが奉ってあります。 |

||

|

||

赤坂の地蔵堂 赤坂の地蔵堂このほこらは道標を兼ねており、祠の左右に刻んである文字は読み取れませんが、書籍によると、左江戸、善光寺、右は在所道とあります、いつも花が添えられています。 |

||

| 直角に回ると赤坂神社があります、 ここからゆるやかな坂を下ると、信号交差点に出ます、この交差点には「中仙道鵜沼宿、これよりうとう峠」の碑がたっています、信号を右折すると団地が広がります。 この交差点にある灯篭は村内安全を祈願して明治に建てられました、 又地蔵堂もありこれは天明八年と記されています |

|

|

|

|

2009年3月国道21号バイバスが完成し中山道を横切っています。 2009年3月国道21号バイバスが完成し中山道を横切っています。 |

|

|

|

| この交差点に宿場の入り口に掲げられていた高札場が再現されました | |

|

|

|

| 尾張藩と美濃の領地の境界を示す碑です、以前は鵜沼中学の東門にありましたが、この交差点の東と西側に移設されました。 | ||

| バイバスの信号を西に50m行くと大安寺川こかかる大安寺大橋です、ここからが「鵜沼宿の中心部」です、羽場町までの七町余りが鵜沼宿内です。宿内はほぼ東西に直線ですその中ほどを「大安寺川」が北から南へ横切っています。 現在は大安寺川をはさんで鵜沼東町と鵜沼西町に分かれています。 |

|

大安寺大橋沿いには一服茶屋「花の木」とここでは釜飯が食べれるお店です |

| 大安寺大橋を渡った所に鵜沼宿 町屋館(旧武藤家)があります 武藤家は江戸時代には旅籠屋を営んでいました、明治16年に本家武藤家より郵便局を引き継ぎ昭和39年まで営業していました、旧中仙道沿いに「格子戸や格子窓などが作り出す外観は鵜沼宿の面影をとどめ、伝統的な街道の面影を伝えている」と評され、平成19年に国の有形登録文化財に登録されました。   |

|

|

|

| 町屋館箱階段 | 町屋館中庭 | 町屋館弓形曲面天井 |

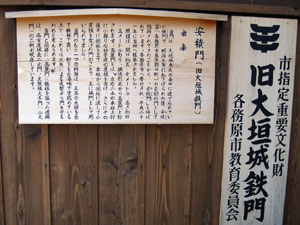

「大垣城本丸の鉄門が鵜沼宿に」 各務原市蘇原の安積家にあった門「加納城の裏門と言われていた」が鵜沼宿町屋館前に移築されました。 移築のために調査されましたが、旧大垣城本丸の鉄門とわかりました。 |

||

| 鵜沼宿西町には旧中山道街道の名残を残す建物が残っています | ||

|

|

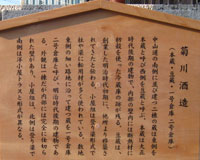

| 造り酒屋 菊川の倉庫 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 茗荷屋(旅籠屋)鵜沼宿で随一残っている江戸時代の建物です、 | 脇本陣坂井家の分家です、江戸時代は丸一屋の屋号で商屋でした | ||

|

|

|

|

| 二ノ宮神社 正面石垣のなかには古墳の石室があります、灯篭は鵜沼石で作られています、 |

|

|

|

|

平成22年春この場所に脇本陣が再建され、芭蕉碑も移動しました |

| 再建された中仙道鵜沼宿脇本陣 |

1891年の濃尾地震で倒壊しましたが、間取り図が残っており再建されました |

|

|

|

脇本陣に新しく設置された芭蕉碑 芭蕉はたびたび鵜沼を訪れ俳句を詠んでいます。 |

|

|

位の高い人のための上段の間 |

|

|

|

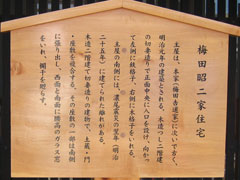

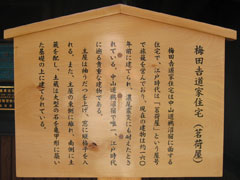

| 敷地面積は1432平方メートルの敷地に344平方メートルの建物が建っています | ||

|

|

|

| 上段の部屋からの離れ部屋はトイレと風呂です | ||

平成23年鵜沼宿改修水路と歩道の整備、車が交互通行になります |

||

|

||

| 「鵜沼宿のモチの木」 鵜沼宿の西のはずれにあります、 江戸時代に宿場で大火事があった時、この木のおかげで延焼を防いだとのことです。 上の方は枯れてしまいましたが新しい芽が伸びていました。 右の写真は梅田家横の秋葉神社石灯籠と社殿です、 |

||

|

||

|

|

|

| 23年2か所目の駐車場も出来観光バスも駐車出来ます | ||

|

ここから西へ100メートルの所にある西町の信号交差点は、昭和40年代のつつじが丘団地が開発された時に 作られました、 ここに鵜沼宿の標識があります、この信号を北へ100メートル入った所に「石亀神社」があります、この神社は、鵜沼石を産出した石切場跡です、いまでも石のカケラが散乱しており石切場の様相を残しています、この神社の御神体の石亀様も鵜沼石です。 |

|

|

| 西町の信号からゆるやかな登り坂を行くと、「八木山弘法堂」があります、平成18年に改築されました、堂内は弘法大師像がまつられています、この弘法堂の西側には三十三観音など沢山の石仏や石碑があります。 | ||

|---|---|---|

|

||

| 「八木山弘法堂」を過ぎた所に、「空安寺」があります、このあたりで宿場は終わりです。 「空安寺」は浄土真宗寺院です、空安寺の東側に衣装塚(いしょうつか)古墳があります、衣装塚古墳は各務原台地の東北部に位置する県下最大の円墳です、墳丘の大きさは直徑が52m、高さ7mあります。 |

||

|

||

|

|

|

| 「空安寺」からしばらく行くと津島神社があります、境内には村芝居を上演した舞台「皆楽座」があり文化財として保存されています。市民が有料で使用できます | ||

|

「皆楽座」から鵜沼宿街道をはずれ北へ行くと鵜沼中学校があり、そのすぐ西には愛宕山の中腹にある神社までの参道があります、参道の入り口には、石の鳥居があり、鵜沼では唯一の鵜沼石による鳥居です。 | |

|

最後に中仙道と中山道、どっちが正しいんですかと聞かれることがありますが・・中山道が正しいそうです。徳川吉宗の時代幕府は中仙道を中山道と書くよう通達を出しています、それ以降「山」と書くようになったようですが、庶民の間では長らく「仙」を使い親しまれてきました。私も親しまれてきた「中仙道」をあえて使わせていただきます。

|