|

|

| 旅行コース 東海環状自動車道可児・御嵩IC=土岐JCT=中央自動車道=岡谷JCT=長野自動車道=更埴JCT=上信越自動車道=小諸IC=小諸懐古園=R141=海野宿=別所温泉=保福寺峠=松本 |

||

朝8時出発しました、途中SA・PAで休憩しながら最初の観光地である小諸「懐古園」に到着したのは12時です、早速信州名物のそばで昼食ですませ、懐古園の観光に出かけました。 |

||

| 小諸城址 懐古園 懐古園は小諸城の跡です、三の門には徳川家達(いえさと)の筆になる「懐古園」の大きな額が掛かっています 小諸城は、全国的にも珍しい城下町より低い穴城で、浅間山の火山灰で出来ている谷と丘を利用して作られている信州の名園です。 |

||

|

||

|

|

|

| 料金所を入ると二の丸跡の石垣です | 小諸義塾の塾長「木村熊二」のレリーフ | 黒門橋 |

黒門跡「一の門」 |

懐古園の碑、題額は勝海舟の書 |

|

|

|

| 城内には沢山の桜が植えられており、綺麗に紅葉していました | ||

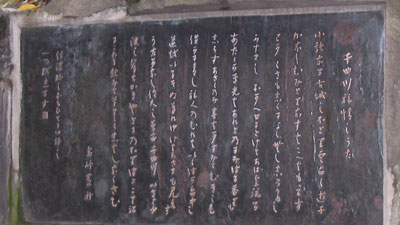

| 懐古園内の千曲川を望む展望台近くには島崎藤村の『千曲川旅情のうた』の歌碑が建てられています | |

|

|

| 小諸なる古城のほとり 雲白く遊子(ゆうし)悲しむ 緑なすはこべは萌えず 若草も籍(し)くによしなし しろがねの衾(ふすま)の岡辺(おかべ) 日に溶けて淡雪流る あたゝかき光はあれど 野に満つる香(かおり)も知らず 浅くのみ春は霞みて 麦の色わずかに青し 旅人の群はいくつか 畠中の道を急ぎぬ 暮行けば浅間も見えず 歌哀し佐久の草笛(歌哀し) 千曲川いざよう波の 岸近き宿にのぼりつ 濁(にご)り酒濁れる飲みて 草枕しばし慰む |

|

紅葉した園内をゆっくりと楽しみながら、藤村記念館に着きました、 目の前にはびっくりするような大きなケヤキの樹があります 藤村記念館の中に入り展示物を見てきました 藤村記念館を出て、懐古園出入り口にある、懐古館の見学をして外へでました |

海野宿の歴史 海野宿の歴史海野宿は寛永2年(1625)に北国街道の宿駅として開設されました。北国街道は、中山道と北陸道を結ぶ重要な街道でした。佐渡で採れた金の輸送、北陸の諸大名の参勤交代のほか、江戸との交通も頻繁で善光寺への参詣客も多くありました。 寛保2年の大洪水によって隣接する田中宿が被害を受け、本陣が海野宿へ移されてからは、伝馬屋敷59軒、旅籠23軒と、たいへんな賑わいを呈していました。 明治に入り宿場機能が失われてからは、養蚕の村へと移り変わりました。 海野宿は伝統的な家並みが現在まで保存されていることから、昭和61年には「日本の道百選」に、62年には「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されました 海野宿の町並みは、江戸時代の旅籠屋造りや、茅葺き屋根の建物と、明治以降の堅牢な蚕室造りの建物とがよく調和して伝統的な家並みを形成しています。 道の中央を流れる用水、その両側に立ち並ぶ格子戸のはまった美しい家並みは、歴史のふる里をを想わせる静かなたたずまいを感じさせてくれます。 説明は東御市(とみ)観光協会のHPよりお借りしました |

||

|

|

||

|

||

| 海野格子と呼ばれる格子や立派な卯建(うだつ)が見事です |

|

|

| 海野宿は、昭和61年に「日本の道百選」に選ばれ、昭和62年4月には、重要伝統的建造物群保存地区に選定されている大変美しい町です。 | |

| 「前山寺」 塩田平きっての古刹です、未完成の完成塔、と呼ばれる美しい三重の塔があります、平安時代弘法太子が開いたと伝えられています、窓や欄干がない三重の簡素な美しい塔は国の重文に指定されています |

||

|

||

茅葺の前山寺本堂 |

||

| 「中禅寺」 中部日本最古の木造建築といわれる「中禅寺薬師堂」が建っています、ゆったりと広がる「茅葺」の重厚な屋根をのせた簡素な薬師堂は荘厳なたたずまいです |

||

|

||

泊った旅館は、別所温泉に、ゆったり寛げる宿を作ろうと、地元の有志が共同出資して大正2~4年の間に建築されたのです、別所温泉には、古い寺院が数多くあるため、昔から宮大工が多く居り、その方々が創業から現在まで、建物の普請を手懸けたそうです、山々に囲まれ、自然豊かな別所温泉に育った宮大工達は、部屋の柱や欄間の細工に、身近な自然物をモチーフとして取り込み、建物を美しく彩ってきました。 泊った旅館は、別所温泉に、ゆったり寛げる宿を作ろうと、地元の有志が共同出資して大正2~4年の間に建築されたのです、別所温泉には、古い寺院が数多くあるため、昔から宮大工が多く居り、その方々が創業から現在まで、建物の普請を手懸けたそうです、山々に囲まれ、自然豊かな別所温泉に育った宮大工達は、部屋の柱や欄間の細工に、身近な自然物をモチーフとして取り込み、建物を美しく彩ってきました。 |

||

「普段は発揮できない手法を、旅館建築につぎ込んだ職人に報いるためにも、いい宿を維持するのは主の務めとのことで、この理念のもと、鉄筋コンクリート建築への改築を進められても、頑なに断ってきたそうです、そして「宿と職人は持ちつ持たれつ」という考えから、この宿の修繕部門には、大工が常駐しております。 「普段は発揮できない手法を、旅館建築につぎ込んだ職人に報いるためにも、いい宿を維持するのは主の務めとのことで、この理念のもと、鉄筋コンクリート建築への改築を進められても、頑なに断ってきたそうです、そして「宿と職人は持ちつ持たれつ」という考えから、この宿の修繕部門には、大工が常駐しております。 |

||

|

|

|

|

|

|

| 別所温泉には共同浴場が3軒ありました。それぞれに歴史物語があります |

|

|

|

| 大湯 木曽義仲ゆかりの葵の湯 |

大師湯 慈覚太子ゆかりの湯 |

石湯 真田幸村隠しの湯 |

北向観音 北向観音正式には北向山常楽寺といいます、本尊は千手観音菩薩です、昔からこの地方はもちろん広く県内外の信者が多く厄除の観音様として親しまれています、 御本堂が北に向いてるのは全国でも珍しく、これは観音様が「北斗星が世界の、よりどころとなるよう我も又一切民衆のよりどころとなって済度をなさん」という、お告げによるものだそうです。 南向きに建てられている善光寺に詣で「未来往生」を、北向きに建てられてる北向観音にお参りし「現世利益」を願わなければ、片参詣りと言われている霊場です。 私も以前に善光寺には参りましたが、これで今回お参りしたので片参りは解消しました。 |

|||

観音堂の右手の崖の上に建てられた薬師堂です 観音堂の右手の崖の上に建てられた薬師堂です「医王尊瑠璃殿」とよばれています、はじめて建てられた年代は明らかではありませんが、現在の建物ははじめの建物が焼けた後1809年(文化6年)に地元の薬師講の人たちによって再建されたものです。温泉の効き目にあわせて病気を除き解脱(なおすこと)するという深い温泉薬師信仰によるものです。 |

|||

不動堂 不動堂 |

|||

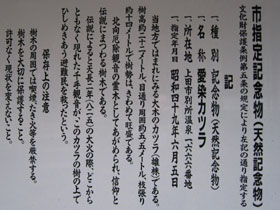

| 愛染カツラ | |||

|

|||

| 境内には数多くのお堂や鐘楼などが建てられ、句碑・歌碑・供養費・燈籠などが立ちならんでいます | |||

手洗いも温泉が出ており暖かいです |

北原白秋歌碑 |

夕やけこやけの歌碑 |

|

|

|

| 花柳章太郎の供養碑 | 芭蕉碑 |

| 北向観音の参拝を終え安楽寺に向かいました、北向観音から北に10分くらい歩いたところです | |

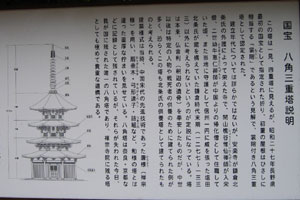

安楽寺 安楽寺国宝八角三重の塔は日本で随一の八角の塔です、中国の宋時代の様式で長野県で最初に国宝に指定された建物です  |

|

|

|

|

|

| 安楽寺の北に300㍍ほど行った所に常楽寺があります | |

|

ここは、入山料として100円を払う無人の料金箱が設置してありますが、着いた時は気がつかず帰りに気がつき料金を払ってきました、 |

本堂前には幅20メートルほどの船の形の大きな赤松があります、「御船ノ松」と言い、長さ18㍍幅10㍍高さ6㍍の堂々とした姿は樹齢300年の重みを感じます。 本堂前には幅20メートルほどの船の形の大きな赤松があります、「御船ノ松」と言い、長さ18㍍幅10㍍高さ6㍍の堂々とした姿は樹齢300年の重みを感じます。 |

|

| 北向観音=温泉街=安楽寺=常楽寺と歩き疲れ、境内の茶房で一服して帰途につきました |

| 北向観音の駐車場近くにある足湯とお湯かけ地蔵です、このお地蔵さんに3回お湯をかけると美人になるとか |

|

野倉夫婦道祖神 別所温泉から2㌔ほど行った、野倉の里にある、野の花に囲まれたかわいい道祖神は 心がなごみ旅の疲れが取れます、別所温泉の観光切手にもなっています |

|

| 今回の最後の訪問地、松本城に寄ってきました、 |