2008年9月18日〜20日 |

2008年9月18日〜20日 |

| 2008年9月18日 台風接近の情報に少々心配でしたが西九州の旅に出かけました、中部国際空港から福岡空港行きの飛行機は定刻通りでまずはほっとしました。

|

||||

11時前に福岡空港に着き、雨を覚悟していましたが、以外にも良いお天気で一安心です、 福岡ドームを見ながら高速道路を走り、昼食場所である、唐津市のマリーンセンターおさかな村へ |

||||

|

|

|

||

日本三大松原のひとつに数えられる景勝地、「虹の松原」は車内からの観光です、5kmに及ぶ砂浜と松原は、約400年前、初代唐津藩主・寺沢志摩守が防風・防潮のため、海岸線の砂丘に黒松を植林したのが始まりです、現在は100万本あると言われています、 バスは道路の上にかかるクロマツの下を走ります、虹ノ松原を東西に走る道路を通り過ぎると目の前に唐津城が見えてきました。 |

||||

| 松浦川の河口にそびえる唐津城は、豊臣秀吉の側近であった唐津藩初代藩主寺沢志摩守広高が7年の歳月をかけて慶長13年(1602)に完成した城です、。東に虹の松原、西に西の浜の松原を従えていることから、これを翼に見立てて「舞鶴城」ともいわれています現在の天守閣は昭和41年に復元されたもので内部は郷土資料館になっており、ここから眺める虹の松原は素敵です、唐津城の天守閣まではエレベーター(100円)もありますが、健康のため階段で登りました。 | ||

|

|

|

天守閣から望む虹の松原・唐津湾 |

||

| 伊万里焼窒元がある大川内山へ | ||

| 佐賀・鍋島藩が朝鮮出兵のおり連れ帰った朝鮮人陶工・李参平によって1616年、有田に始まった有田焼は、数10年で急速な発展を遂げます。鍋島藩は、より高い品質の保持と技法の維持を図るため、1675年に藩窯を有田から伊万里の『大川内山』(おおかわちやま)へ移します。そして、技法が漏れないように険しい地形を利用し、入口には関所を設けて職人たちを厳重な監視下に置きました。そんな中で藩窯の職人たちは、大名や将軍家、朝廷に献上する品々を類い稀な技術と情熱で明治まで焼き続けました。その鍋島焼の伝統は、伊万里焼として今に受け継がれています。静かな谷間に多くの窯元が軒を連ねる大内山を歩けば、色鍋島の華麗な焼物に出会うことができます。 | ||

|

|

|

| 大川内山は、中国景徳鎮の官窯の組織を模して鍋島藩の御用窯が置かれたといわれ、背後には山水画を思わせる切り立った大屏風奇岩がそびえ、石畳の坂道や白壁など、秘窒の里大内山でしか見れない景観です。 | ||

|

||

| 九州本土と平戸島を結ぶ平戸大橋を渡り、南蛮文化の面影がある平戸の観光へ | ||

|

||

| 平戸は中国大陸や朝鮮との交流の地でありました、遣唐使もここから出発しています、 天文19年(1550)には黄金の国ジパングをめざしていたポルトガル船が平戸に入港し、ポルトガルとの貿易が始まりましたフランシスコ・ザビエルも鹿児島から平戸にきてキリスト教を布教しています、江戸時代に鎖国が実施され、外国との貿易は長崎だけに限られると平戸は海外貿易港としての地位を失っていきました。 | ||

|

||

| 平戸港を一望する小高い勝尾岳の中腹にそびえるモスグリーンのネオゴシック様式の教会は、昭和6年(1931)に『カトリック平戸教会』として建設された教会で、今も平戸のカトリック教徒の信仰の中心となっています。昭和46年(1971年)、ザビエルの平戸来訪を記念して教会脇に『ザビエル記念像』が建立されたことから、現在は『聖フランシスコ・ザビエル記念聖堂』と言われています。 | ||

|

||

| 聖堂内 | ||

|

||

| 寺院と教会が見える風景、光明寺の経堂・鐘堂とザビエル記念聖堂 | ||

教会から坂道を当時の商館跡などを見ながら降りてきますと平戸温泉に出ます、温泉は2001年に開湯した比較的新しい湯です、手湯、足湯に浸かって疲れも取れました。 |

幸橋(通称:オランダ橋) |

|

松浦史料博物館 |

平戸城 |

手湯 |

足湯 |

| 今日のホテルは平戸温泉です | ||

|

|

|

じゃがいもで出来た焼酎です 美味しかったです |

|

2008年9月19日

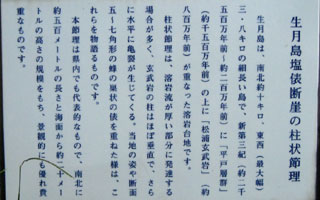

今日もお天気は良さそうです、平戸島の北西にある生月島へ行くため生月大橋を渡る、雄大な柱状摂理の断崖展望台にて景色を眺めたあと生月大バエ灯台へ、生月島は周りを360度海に囲まれどこからも水平線を見渡せます、県指定の天然記念物である塩俵の断崖では、まさしく俵形の岩に驚きました。 |

||

生月大橋 |

|

|

|

|

|

|

||

生月大橋、平戸大橋を渡り西海パールシーリゾートへ、ここから観光船に乗り九十九島巡りです、九十九島は佐世保港の外側から北へ25kmにわたり島々が点在する海域のことで、島の密度は日本一といわれています。 生月大橋、平戸大橋を渡り西海パールシーリゾートへ、ここから観光船に乗り九十九島巡りです、九十九島は佐世保港の外側から北へ25kmにわたり島々が点在する海域のことで、島の密度は日本一といわれています。九十九(くじゅうく)とは数がたくさんあるという意味で使われる例え言葉で、実際の島の数は208あります。 、佐世保市周辺を「南九十九島」と呼び分けており、北九十九島は、岩肌が厳しく、男性的な景観の島が多く見られますが、南九十九島は、優美で女性的な島々が多いのが特徴です。島と島の狭い間を巧みな操縦で楽しませてくれました。 |

||

|

|

|

|

|

|

観光船を降り、昼食を長崎ちゃんぽんで済ませ、次は九十九島や佐世保の眺望が素晴らしい夕張岳展望所へ 観光船を降り、昼食を長崎ちゃんぽんで済ませ、次は九十九島や佐世保の眺望が素晴らしい夕張岳展望所へ |

||

佐世保港が一望です |

||

|

|

|

| 車窓よりじゃがいも畑や稲田を眺めながら今日の宿泊先雲仙温泉へ |

||

| 雲仙温泉の宿へ5時に到着しましたが、夕食まで時間があったので地獄巡りに出かけることにしました。ここはキリスト教が禁止されていた時代の処刑場としても使われたとのこと、キリシタン殉教の地でもあります。 約30の地獄から絶えず吹き上げる噴煙と硫黄の香り、そして各ホテルへ運ぶために縦横に引き込まれた温泉のパイプ、あふれ出る強酸性の湯の「雲仙地獄」、標高700メートルの地に湧くのが雲仙温泉です。 日本初の国立公園に指定された温泉保養地は、約350年の歴史がある古湯。温泉神社を中心に、味のある宿や共同浴場が温泉街を作っています。こんこんと湧き出る乳白色のお湯と硫黄の香りは温泉情緒たっぷりです。早くこの温泉に入ってみたいと30分ほどでホテルに戻り、大浴場の湯に浸かりました。 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2008年9月20日

|

|||

長崎県口之津港からフェリーで熊本県の天草市鬼池港に渡りました、 まずは殉教公園に、本渡の市街地を見渡すことができる本戸城址につくられた南国情緒豊かな公園です、天草島原の乱の殉教者を祭る「殉教戦千人塚」、キリシタンの墓碑を集めたキリシタン墓地などがあります。 |

|||

キリスト平和像 |

天草・島原の乱の戦没者が祀られています |

キリシタン墓地 |

|

天草切支丹館の見学 天草切支丹館の見学天草観光の拠点でもあります、日本初の活字印刷機によるローマ字本「イソップ物語」が印刷され、パイプオルガンも初めて作製演奏されたといわれ、キリシタン文化の華やかな部分、そして、弾圧のなかで起こった天草の乱で使用した天草四郎陣中旗や、かくれキリシタンが使用した経消しの壷、マリア観音像など、キリシタン遺物に見られる弾圧の歴史を知ることが出来ます。 |

||

昼食会場の展望台からの景色です、見えている橋は天草5橋の4号橋です綺麗な海と橋、素敵な眺めです |

||

天草四郎メモリアルホール 天草四郎メモリアルホール天草・島原の戦いをテーマにした歴史資料館.。マルチビジョン、ジオラマ、立体映画を使って、わかりやすくキリシタン殉教の歴史を紹介しています |